加圧注入材の落とし穴・・・どうして被害に遭うのか

- 薬剤

Index

目次

Researcher

- 橋本 実樹

-

研究員 2007年入社

DX 推進室 専任課長

埼玉県で初のクマゼミの採集実績あり。大学では昆虫類、主にセミ類の分布調査に携わる。 2007年テオリアハウスクリニックに新卒入社。熱海起雲閣で床下ロボット調査、代々木能舞台や国際子ども図書館の駆除など経験。 趣味はハチや魚類の採集、飼育。

interview加圧注入材(以下、注入材)とは、特殊な処理方法で薬剤を加圧注入処理した部材のことで、腐れやシロアリ等の虫害を防ぎ、長持ちさせることを目的に開発されたものです。

最近の木質系住宅では、注入材を使用しているケースが多く見受けられます。

中でもシロアリ被害の出やすい床下の土台や根太に使われることが多いですが、構造部材の殆どに加圧注入部材を使っている木造住宅をセールスポイントにした住宅ブランドも存在します。

身近な例で行くとよくある緑色のウッドデッキがまさにその注入材です。(意識してないとわからないかもしれませんが、注入材を使用したウッドデッキは割とよくあります。使用される薬剤に耐水性があるのもウッドデッキによく使われる要因ですね。)

但し、この注入材を使用した場合でも注入材本体や隣接する木部材へのシロアリ被害が発生する可能性があるのです。

防蟻・防腐効果を謳っているものなのに何故なのでしょう?

今回は注入材を使っていても被害が出る可能性と、極力被害を出さないようにするための対策方法について解説していきます。

注入材を使用した建物でもシロアリが侵入し被害が出る可能性があります

冒頭から結論を言ってしまいましたが、シロアリや防腐を目的とした注入材を使用していても被害が出るとは、一体どういうことなのでしょう。

そもそも注入材の存在目的が破綻してるとも囚われかねない書き方でありますが、誤解がないような表現にしますと、薬剤が浸潤した部分については直接的ではないにせよ(後述しますが)防蟻・防腐効果はきちんとあります。

但し、

・切断面で露出する未湿潤な部分は未処理の木材と変わらない

・忌避性がなく、建物にシロアリ被害が出る可能性には全く影響しない

ということです。

注入材に含まれる薬剤は基本的にはそのいずれも成分が化学的に流失しにくい為、効力が長期間(少なくとも20年以上)という特徴を持ちますので木材の強度を長期間保つことができます。

ですのでそれだけ聞くと、注入材を使用していればシロアリ対策は不要であるかのように思えます。

でもそんなことはないんです。

その理由は、以下で解説する注入材の現場での施工方法やシロアリの生態及びACQのシロアリ防除薬剤の生理的作用との違いを考えれば合点がいくでしょう。

被害が出るかもしれない要因①:施工時の加工により非浸潤部が露わになる

注入材の薬剤で最もポピュラーなACQ(Alkaline Copper Quaternary)と呼ばれる薬剤を使った注入材を例にその理由を解説します。加圧注入薬剤の効果は特性は様々だったりしますが効果は似たようなもの(防虫・防腐)だと思っていただければOKです。

なお、ACQは銅化合物と塩化ベンザルコニウムが有効成分です。

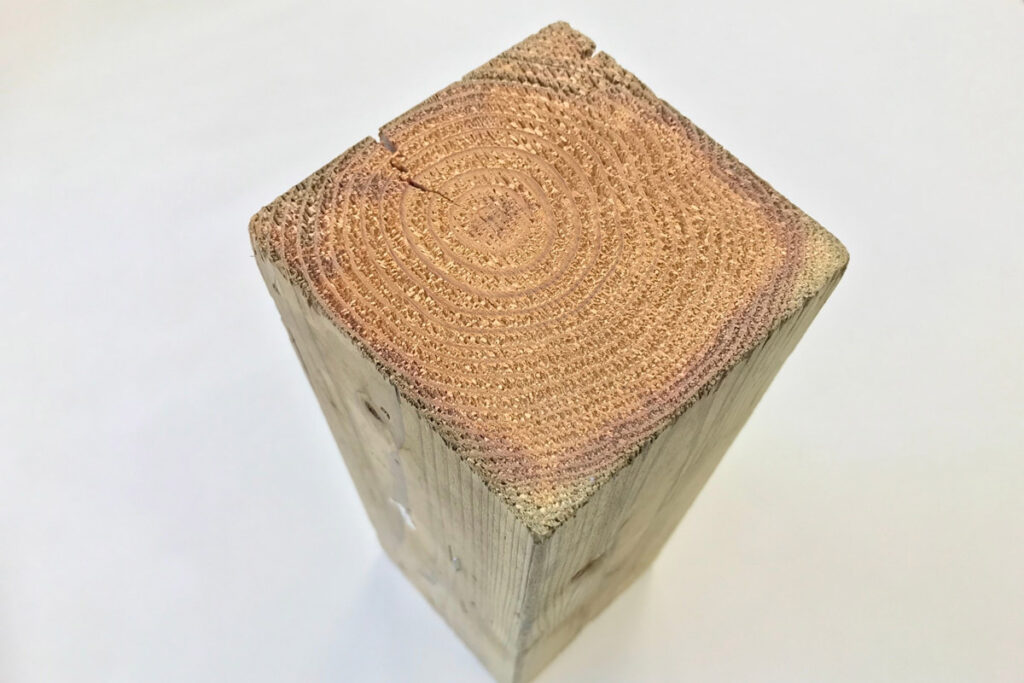

処理した木材は銅由来の緑がかった色になります。

まず大前提としてですが、注入材にもシロアリ被害は出ます。

但し、部位によります。薬剤が浸潤している部分、ACQの場合だと緑がかった部分についてはほとんど心配なく、被害の可能性があるのは薬剤が浸透していない部分です。

そう、注入材といえども(基本的には)中心部まで薬剤が浸透しているわけではないのです。

外側の薬剤浸潤部に関しては防蟻・防腐効果は認められますが、木材の中心部分は薬剤が浸透していないため実質無処理の木材と変わらないのです。

もちろん、外側に露出する部分が全て薬剤が浸透した部分、要は工場で処理したそのままの状態で無加工で使用するのであれば無敵な状態です。

ただ、木材は現場で加工することが前提です。

もちろん、全て加工の終わった木材だけに注入するのであれば同じ様に無敵ですが、コストなどの都合上そうもいかないのが現実です。

結果的に完成時は多少なりとも無処理の木口面などが露出した状態になることになります。

被害が出るかもしれない要因②:そもそも忌避性がないのでスルーされる

ACQがシロアリに及ぼす生理的作用は、直接シロアリに対しての毒性があるわけではなく、シロアリの体内に生息しておりセルロースの分解に重要な役割を果たしている「原生生物」を殺すことにあります。

シロアリはその原生生物無しでは生きていけない運命共同体なので、結果的にACQを接種したシロアリは死んでしまう事になるのです。

ただし前述の通り即効性はありませんので、シロアリが死ぬまでの一定の期間はACQ浸潤部分が穿孔される可能性もあるわけです。

そしてさらにはACQ自体に忌避性・伝播性が無いという特徴も重要な要素です。

摂食して初めて効果があるため、正直処理剤の表面を通過したくらいでは何の影響も無いのです。

ACQ処理材はあくまで摂食しないと意味がないのです。

そこが防蟻薬剤との大きな違いです。防蟻薬剤は体に付着したら最終的にグルーミングなどで経口摂取されて効果が出るように計算されているので、(摂食前提のベイト工法の薬剤を除けば)基本的に処理部分に通過したり触れたりすれば効きます、というか死にます。

ACQはそもそも処理部分を齧らないとシロアリが摂取できず、他の防蟻薬剤にあるようなドミノ効果は期待できないのでシロアリのコロニー自体を駆除するような効果もありません。

上記の理由からシロアリの活動を阻害する要因にはならないのです。

もちろん、建物全ての木材に注入材を用いるケースであれば別なのでしょうが、そんなケースはレアでしょうし(聞いたこと無い)加圧注入された土台の上に蟻道を構築し、無処理の床材を加害するなんてケースは実際にあります。

注入材を擬人化するなら自分自身は守れるけれども、周りなんか知らんこっちゃないというセルフィッシュかつドライな性格であるとも言えるでしょう。

そもそも、開発者からしてもACQはシロアリ駆除そのものを謳ってはいないわけですから「そんな事言われても」って感じですね。

鉄骨やRC造はシロアリ被害に合わないと思いこんでいる方が多いように、謳っていること以外にそれっぽい期待をしてしまうのは人間の性だとは思いますが。

極力被害を出さないようにするための対策方法は?

上記の理由により注入材の使用だけでシロアリ対策を期待するのはかなり無理があるということがお分かりいただけたでしょうか。

注入材を使用することで、その部分の劣化するリスクを減らすことはできますが、建物にシロアリ被害が出るか否かというのは別次元の問題であるということをご理解いただければと思います。

専門家の視点から見た一番確実なシロアリ対策としては、ベタではありますが世の中で一番ポピュラーなバリア工法によるシロアリ予防工事がスタンダードであり、コスト面からみてもおすすめの方法になります。

Related

関連記事

-

除草剤によるシロアリへの影響|ベイト工法を行った場所に除草剤処理はできるのか【液状タイプ編】

-

草は枯れるけど…シロアリはどうなる?除草剤の影響を追う

-

大阪ガスケミカルの研究所に潜入して防蟻剤の最先端を見てきました。