除草剤によるシロアリへの影響|ベイト工法を行った場所に除草剤処理はできるのか【液状タイプ編】

- 検証

- 薬剤

Index

目次

Researcher

- 田中 勇史

-

研究室長 2007年入社

シロアリ業務技術開発課専任課長

大学では昆虫類の研究に携わる。2007年テオリアハウスクリニックに新卒入社。 これまで3000件を超える家屋の床下を調査。皇居内の施設や帝釈天といった重要文化財の蟻害調査も実施。 大学の海外調査にも協力。

interview皆さんは雑草対策どのように行っていますか?

暑くなるこの時期は草木の成長も早く、どう対処するかほんと戦いですよね。ベイト工法によるシロアリ対策を行っている現場でも、こんな声がよく上がっています。

「草が伸びてどうにかしたいのですが、除草剤って使って大丈夫なのかな?」

その質問、とてもよくわかります。

ほっとけば景観も悪くなるし、何より作業の妨げにもなる。除草剤を使えばサッと解決なんだけどなぁ. . .そう思いたくなるのも当然ですね。

ただ、ちょっと考えてみてほしいのですが、その除草剤がもしベイト工法に影響を与えるとしたら?

前回、顆粒状の除草剤「除草王」を使って、シロアリが薬剤にどう反応するのかを実験で検証しました。

そのときの結果は、「シロアリは除草剤の直接的影響を受けない」というものでした。忌避行動もなければ、薬剤効果も何もなかったんです。でも除草剤には、液状タイプもある. . .液だとどうなんだろうか?

今回は、市販されている液状タイプの除草剤「ネコソギ」を使って、顆粒タイプとの違いはあったりするのか新たな検証を行ってみました。

仮説:形状が違っても、本質は同じはず?

まず前提として、液剤タイプと顆粒剤タイプであっても、有効成分自体にはシロアリや他の昆虫に対して直接作用するような毒性は含まれていません。

つまり、液状であれ顆粒状であれ、シロアリにとってはその場に無いも同然なんじゃないか。そこで立てた仮説はこうです。

「たとえ液状タイプにしたとしても、効果は変わらず、シロアリは忌避もしなければ影響も受けない」

とはいえ、液剤は顆粒と違って液体なので、地面にしみ込みやすく、より広範囲に残留する可能性もあります。

また、匂いとか触れた感触に違いがあれば、行動に多少の変化が現れることもあり得ますよね。

そこで、実際に検証してみることに。

実験の組み立て:何を調べたのか

今回の検証でも、前回と同様に環状アリーナ法を用いて、シロアリが薬剤を気にせず通過してしまうのか、あるいは何か違和感を感じて避けていくのかというところを観察してみることにしました。

その他にも殺虫成分は含まれていないとはいえ、シロアリに与える影響はあるのかという部分も一緒に見ています。

いわゆる死虫率というものですね。

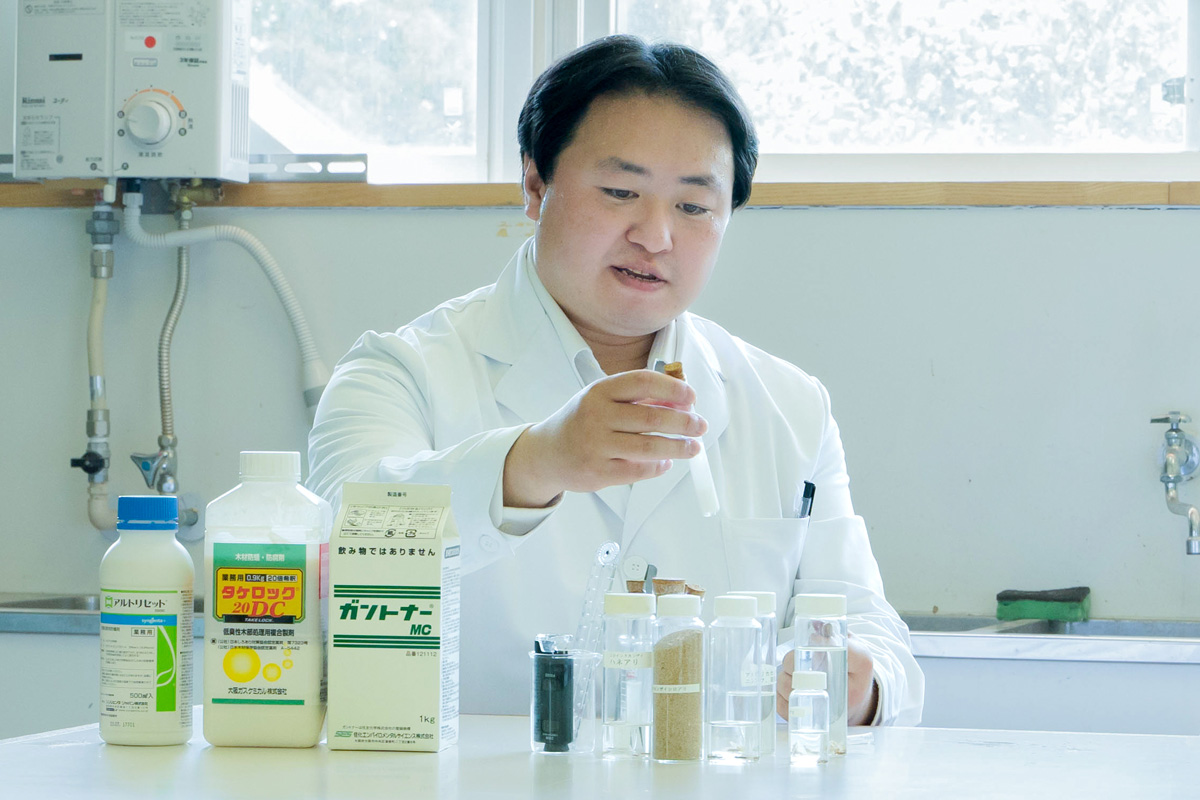

使用した資材・条件

試験に使用したシロアリ

- 市販の液剤除草剤「ネコソギ」

- 実験容器(直径6cm)

- シロアリの職蟻

- 薬剤処理区10セットと無処理のコントロール区を用意

実験の手順

- 1.容器の半分に液剤を均一に散布

- 2.反対側にシロアリを放つ

- 3.通過の有無、死亡個体の有無について96時間にわたり観察・記録

結果:実に綺麗な結果に!

観察を始めてすぐに、ある程度の予想通りの動きが見えてきました。

まず、シロアリたちは液剤処理エリアに対して明らかに処理区を忌避するような行動は観察されませんでした。

投入後まもなく薬剤層へと侵入していくシロアリ

どちらかというと、餌を求めてなのか落ち着ける場所を探してなのか、むしろ積極的に薬剤層に侵入しているように見え、中には薬剤処理エリアにしばらく留まったままの状態の個体も見られました。

中にはほとんどの個体が薬剤層に留まる姿も

行動を観察していると常に薬剤層と無処理区を行き来していて、全くシロアリは除草剤が処理されていても気にしてはいないようです。

ただ、数匹は一瞬薬剤層に入る手前で立ち止まり何かを察知したかのような行動も見て取れましたね。

そして当初の予想通り、通過した個体に何か変化が現れるかについては、実験終了時点で隙間に挟まっての不運な死亡個体は見られたものの、除草剤による影響を受けて死亡した個体はゼロという結果でした。

この結果から判断すると除草剤(液状タイプ)がシロアリに対して何か直接的なダメージを与えることはないと結論付けます。

あと一点だけ、顆粒タイプで行った実験時と比較して異なる傾向が見られたことがあります。

それは、薬剤層への通過のタイミングです。

先程もお伝えしましたが、液状タイプの場合、処理層に入るまでに一瞬立ち止まる個体が数匹見られました。

ただ、その後はすぐに行動を再開するのを確認していることからして、これは躊躇というよりは、単なる探索行動の一環で見慣れないものの前で一旦止まって確認していただけなのだと思います。

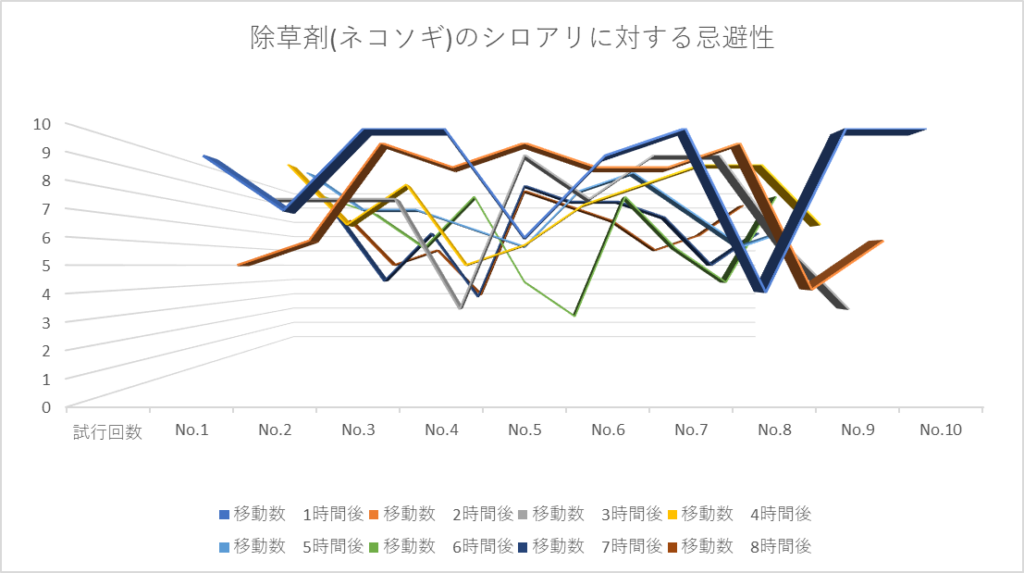

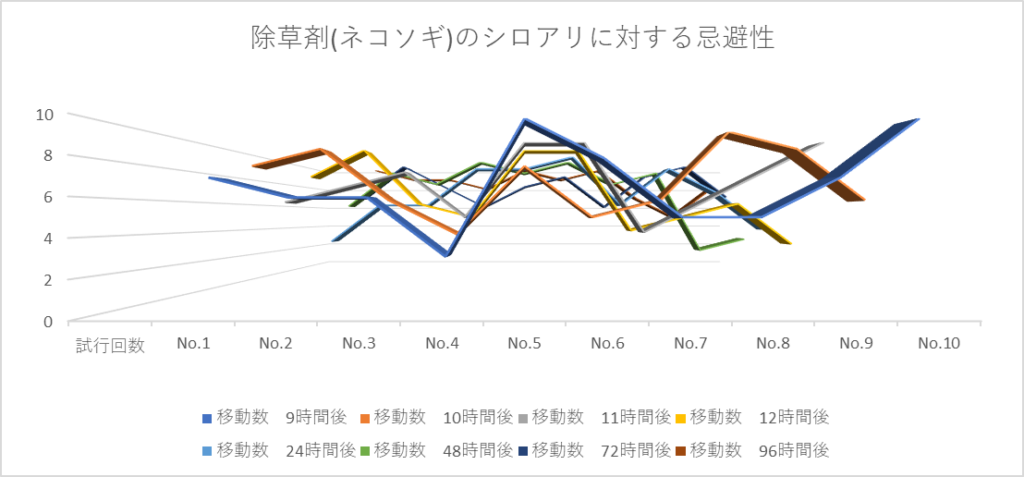

ここで、前回の顆粒タイプと同様に通過個体数を時間単位で記録、グラフ化してみたところ、顆粒タイプとほぼ同様の結果が得られました。

つまり、薬剤層と無処理区との間を自由に動き回っているという行動パターンが見えてきたということです。

往復行動も頻繁に見られ、この結果を見るとシロアリは何も感じていない様子が伺えますね。

(グラフ1)除草剤(ネコソギ)のシロアリに対する忌避性

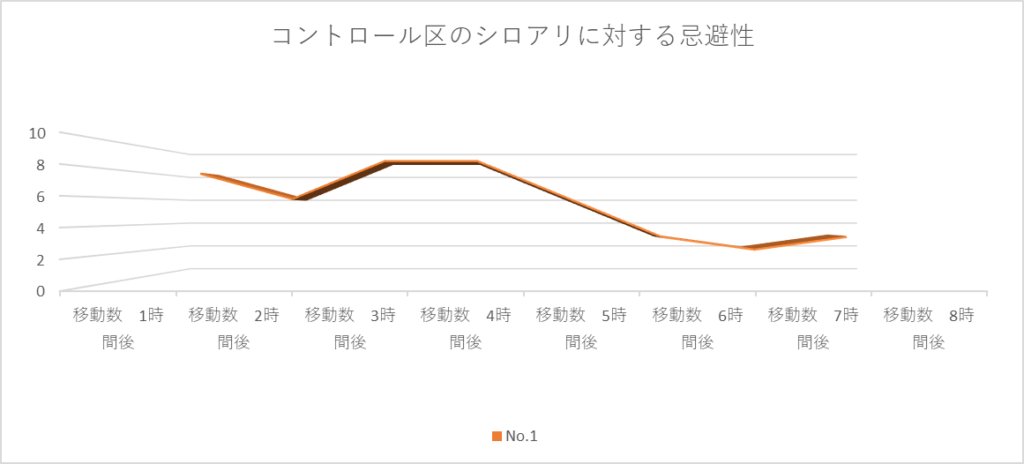

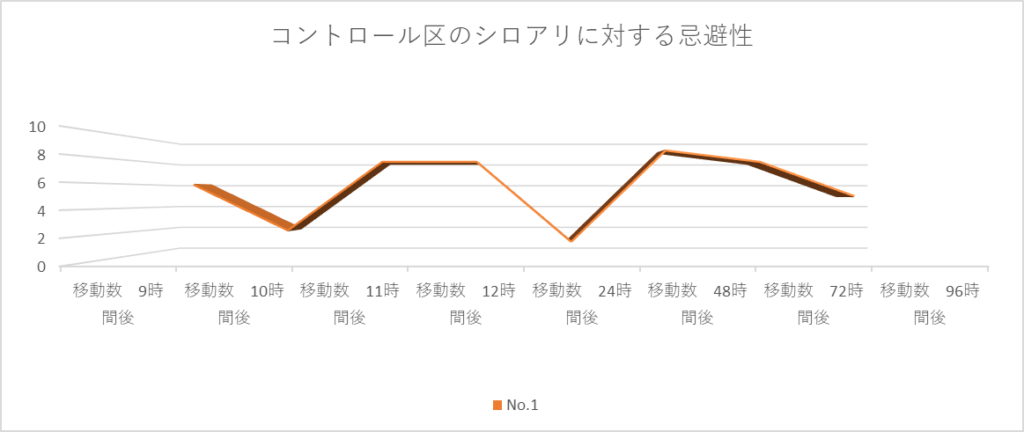

(グラフ2)コントロール区のシロアリに対する忌避性

(グラフ3)除草剤(ネコソギ)のシロアリに対する忌避性

(グラフ4)コントロール区のシロアリに対する忌避性

誤解しがちなこと:影響ないから処理して大丈夫ということではない

ここで一つ注意していただきたいことがあります。

顆粒状タイプのところでも説明しましたが、液状タイプの除草剤がシロアリにとって直接的な影響はなかった. . .じゃあ処理しても大丈夫という誤った捉えかたです。

実際のところ、直接的な影響がなかったというだけの話であって、環境に与える間接的影響のほうが大きい可能性も十分に考えられます。

液状タイプの場合、顆粒タイプと違って散布直後の湿り具合だったり匂いも残りやすかったりします。

また、これは顆粒タイプにも言えますが、除草剤の根本的な影響である植物を枯らすという行為。

これらの現象が、ベイト剤を処理した周辺で一気に起こるわけで、その環境変化はシロアリにとって想像を絶する変化なはずですよ。

シロアリはそうした「いつもと何かが違うな」という空気に非常に敏感な生き物です。

その結果せっかくベイト剤にシロアリが寄り付き、摂食を始めていた個体が、突然その場から姿を消してしまうなんてケースも実際に現場では報告されています。

結論:ベイト工法において最も重要なのは、「環境を変えない」こと

ベイト工法は、シロアリに気づかれず自然な流れで薬剤を摂取させる手法です。

ですので、その流れを遮るような過度な刺激や変化は、すべてマイナスに作用します。

つまり今回の検証結果から見えてくるのは、ベイト工法を行っている場所に対して「除草剤を処理してはいけない」ということです。

雑草が気になる気持ちはとてもよくわかります。

ですが、ベイト工法での駆除を成功させたいのであれば、できるだけ周辺の環境には手を加えず、「そっとしておく」ことが最も大切です。

どうしても除草が必要であれば、ベイト処理をした周辺への除草剤処理は避け、手作業での除草を定期的に行うことで安定した環境を維持できるようになります。

これが期間を開けて一気に除草をしようとすると、草も成長しちゃいますのでそうなるともう手作業だけではなかなか難しいです。

是非、皆さんはそうなる前に除草の期間を設けて、その間でしっかりと除草をし、管理していくことを心がけてみてください。

Related

関連記事

view all