シロアリの種類によって薬剤の効き方は違う?検証してみた

- 検証

- 薬剤

Index

目次

Researcher

- 田中 勇史

-

研究室長 2007年入社

シロアリ業務技術開発課専任課長

大学では昆虫類の研究に携わる。2007年テオリアハウスクリニックに新卒入社。 これまで3000件を超える家屋の床下を調査。皇居内の施設や帝釈天といった重要文化財の蟻害調査も実施。 大学の海外調査にも協力。

interviewこんにちは。田中です。今回は薬剤の効き方についてお話ししていきます。

これまで、使用する薬剤についてどの程度の効果を得られるのか、定期的に検証試験を行ってきました。

その中でどうも「シロアリの種類によって薬剤の効き方に違いがあるのでは?」という疑問を感じる検証結果を得ることがありました。

どんな試験を行ってどのような結果が出たのか、是非知っていただけたらなと思います。

試験に使ったシロアリ

試験では、

- ヤマトシロアリ

- アメリカカンザイシロアリ

という2種類のシロアリを用意しました。 それぞれのシロアリの特徴 まずはそれぞれのシロアリの特徴をざっと見ていきましょう。

ヤマトシロアリ

ヤマトシロアリは日本で最も有名で身近なシロアリであり、体長3~4㎜ほどと小型の種類になります。

見た目は非常に柔らかい印象ですぐに潰れてしまう、乾燥したら全滅するなどとても弱く思えます。

アメリカカンザイシロアリ

一方でアメリカカンザイシロアリは名前の通りアメリカからの侵略者、外来種のシロアリです。

アメリカから来ただけのことはあるようながっしりとした体格をしており、体長も6~7㎜ほどと大型の種類です。

また、皮膚はヤマトシロアリに比べれば硬い印象があり、多少の衝撃には耐えそうな感じがしますね。乾燥にも強く、木材中の水分のみで生きられることからもいかにも強そうといった感じです。

比較試験に使用した2種類の薬剤

続いて検証に使用する薬剤について。

以下の2種類の薬剤をそれぞれのシロアリに使います。

- ネオニコチノイド系薬剤

- ピレスロイド系薬剤

いずれの薬剤も最もメジャーなシロアリ薬剤です。

まずネオニコチノイド系薬剤は、いわゆる「遅効性薬剤」と呼ばれる薬剤です。

効果が出るまでに時間がかかり、薬剤が近くにあっても嫌がる素振りを見せない(忌避効果がない)のが特徴です。

反対にピレスロイド系薬剤は「即効性薬剤」と呼ばれています。効果が直ぐに現れ、薬剤そのものを避けようとする忌避効果が高いのが特徴です。

この2つの薬剤を比較して、シロアリに対して薬剤効果に違いが現れるのか確かめます。

試験方法と比較すべき薬剤の効果

最後に、試験方法と比較する効果について。

試験では

- シロアリを殺すことはできたのか?

- 薬剤を嫌がる様子(忌避効果)があったのか?

を見ていきます。

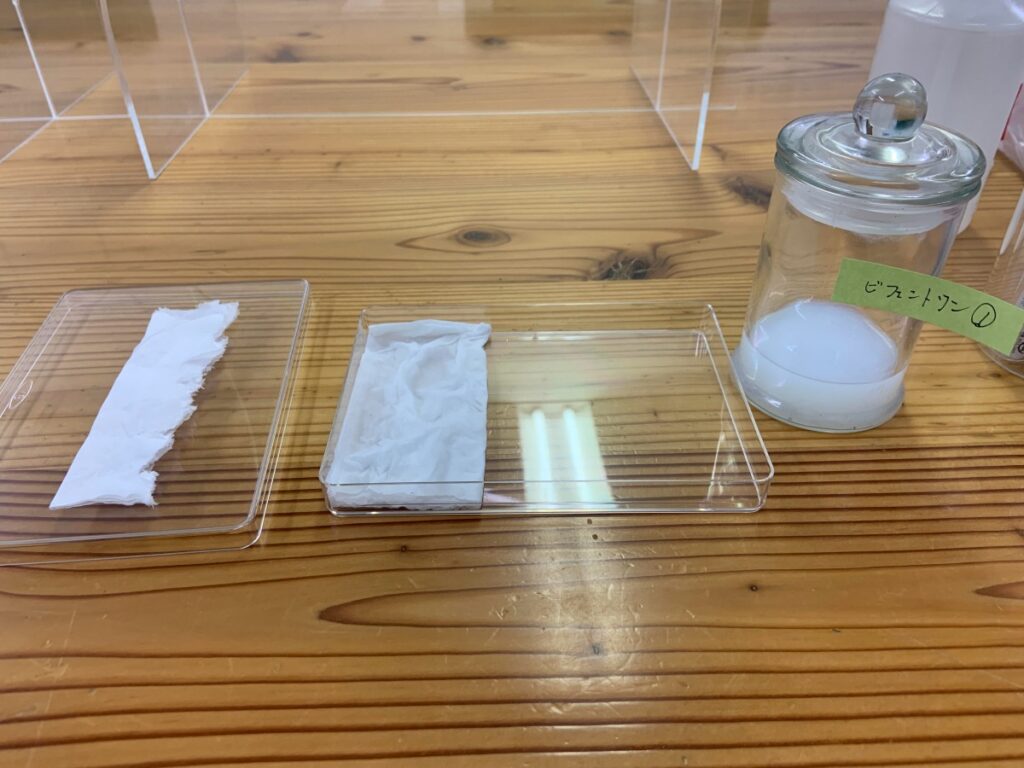

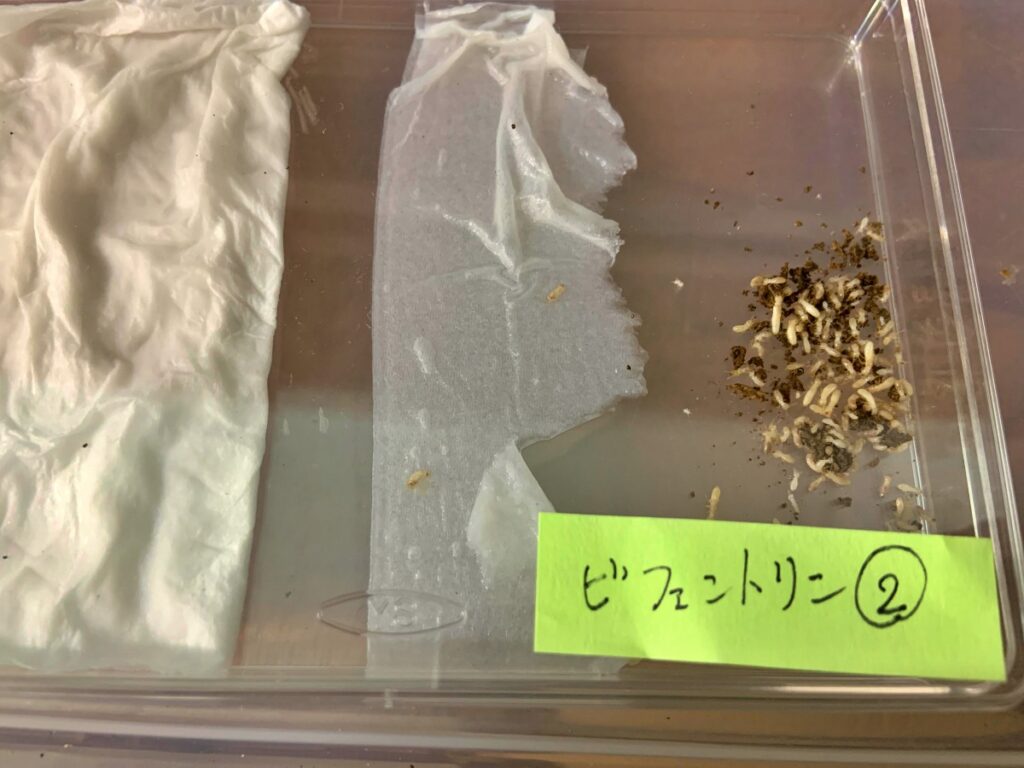

まず透明なケースを用意し、ケースの中央に薬剤を浸み込ませた紙をセットします。

ケース内を薬剤層となる紙によって2つのエリアに分けるイメージですね。 その後、その片側にシロアリを放ちます。

こうすることで、薬剤に触れるとどうなるのか、薬剤に対してどのような反応を示すかなどが確認できるというわけです。 試験区は2セット用意しました。

では早速、試験の結果を見ていきましょう。

検証試験で分かった効き方の違い

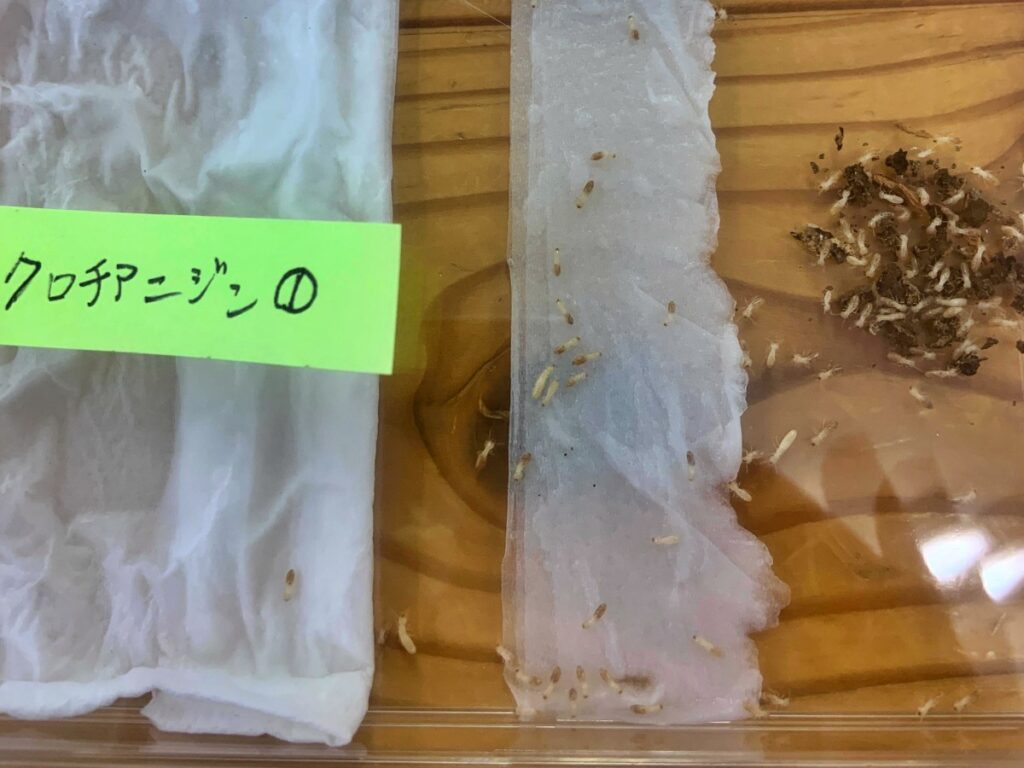

遅効性薬剤クロチアニジンの場合

まずは遅効性薬剤から。

遅効性薬剤には、忌避効果の反応は起こさないとされますので、ヤマトシロアリとアメリカカンザイシロアリ、いずれのシロアリも投入直後から薬剤層(薬剤を浸み込ませた紙)へと向かう行動が見られ、なんのためらいもなく通過していく様子が観察されました。

このことからまず、遅効性薬剤はその特徴の通り、いずれのシロアリにも忌避効果は示していないことが確認できました。

遅効性薬剤には、シロアリに薬剤を意識させることなく体に付着させる狙いがあります。

気づかずに巣まで運ばれた薬剤は、これまた知らず知らずのうちに仲間同士で体を舐め合ったりすることで体内に取り込まれ、巣全体へ薬剤の効果が広がっていく、というわけです。

シロアリはその思惑通りに動いてくれたということになりますね。

では実際シロアリに対して効果は得られたのでしょうか?

今回、使用した試験区2セットとも1日のうちにシロアリは全滅しました。

「遅効性なのにちょっと早くない?」と思われるかも知れませんが、全滅するまでの期間は、個体数や試験区状況によって変わります。

ちなみに、一般的にシロアリ駆除における薬剤効果の時間は、おおよそ一週間ほどと説明することが多いのですが、今回は小さな容器内での試験であり伝搬までの速度が速かったため、1日というのもまぁ妥当と言える結果でしょう。

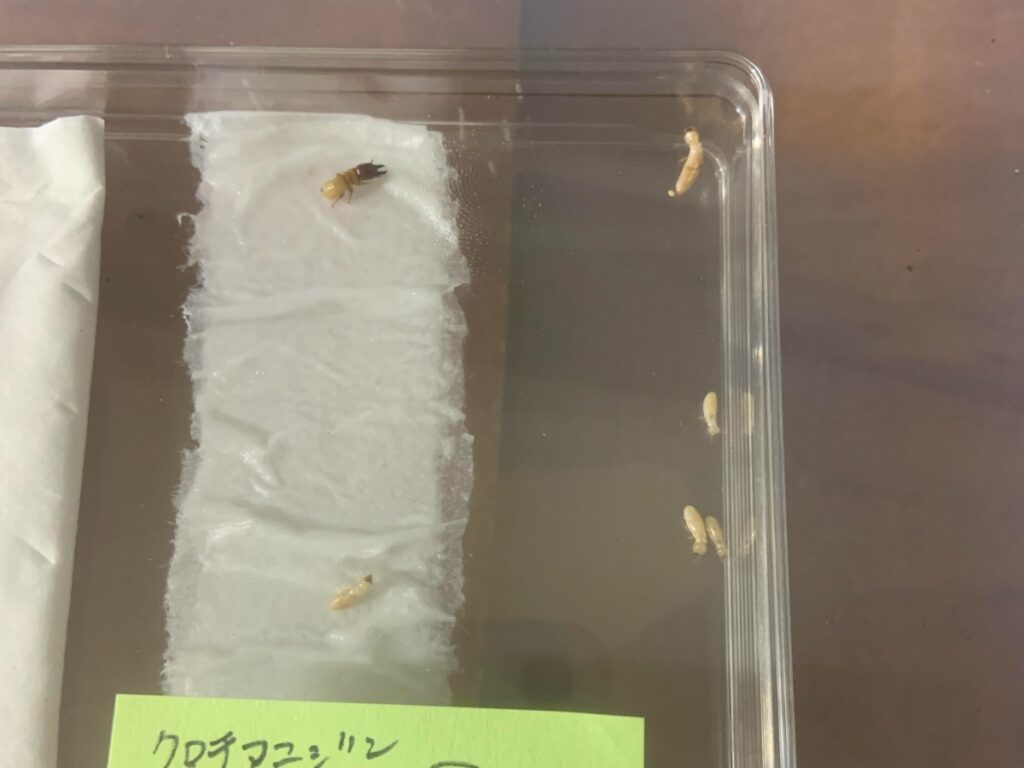

即効性薬剤ビフェントリンの場合

では続いて、同じ実験をピレスロイド系薬剤で行った場合の試験結果を見ていきます。

果たして結果は変わるのでしょうか?まずはヤマトシロアリから。

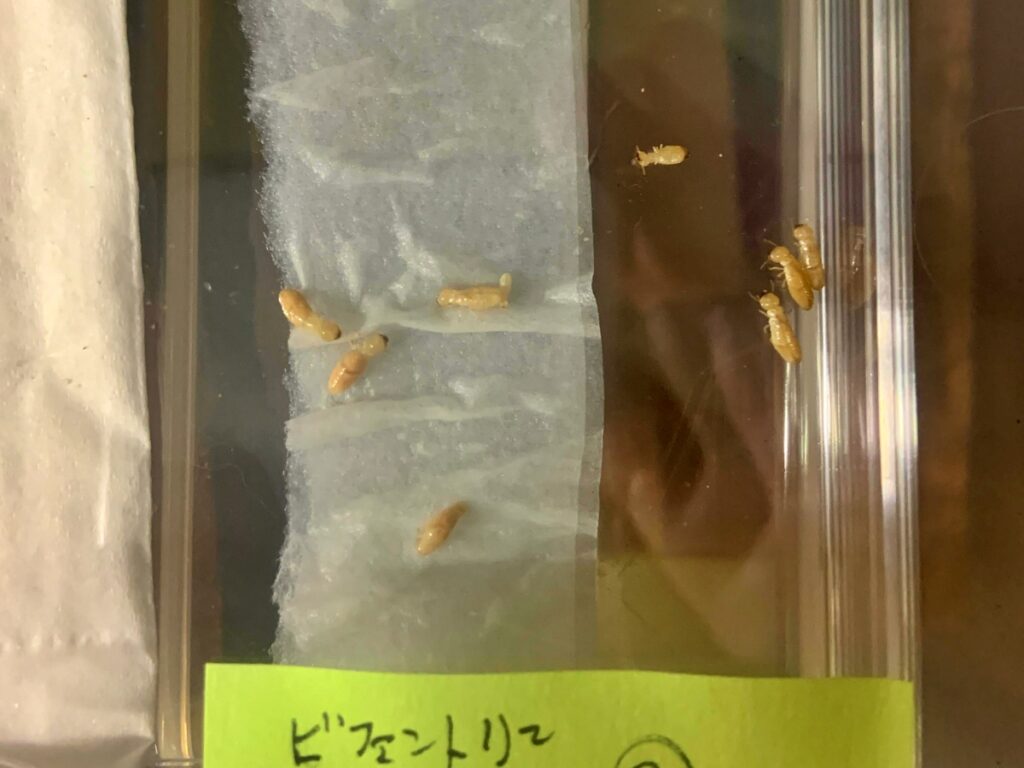

ネオニコチノイド系との違いは明らかでした。

投入直後からケース端に固まり、中央の薬剤層を通過しようとする個体は、間違って触れてしまったもの以外では現れませんでした。

このことから、しっかり薬剤の忌避性が発揮されていることが分かります。

では薬剤に直接触れなかったシロアリには変化が現れなかったのかというと、そういうわけではありません。しばらくするとケース内のシロアリは全滅しました。

なぜ触れていないのに全滅したかと言うと、遅効性薬剤に比べ比較的揮発性が高い分、ケース内に薬剤が充満したことによって効果が現れたと思われます。

今度は同じ試験をアメリカカンザイシロアリで行っていきます。

結果はどうだったかというと・・・ちょっと面白い反応を見せてくれたんです。

本来は薬剤の特性上、アメリカカンザイシロアリであっても、ヤマトシロアリ同様に薬剤を避ける行動を見せるはずなのです。

ところが、アメリカカンザイシロアリ達は、ピレスロイド系薬剤特有の高い忌避効果をもろともしていない様子で、逆に次々に薬剤層に向かって突入していく姿が確認されました。

このことから見ても、アメリカカンザイシロアリには忌避効果は得られないということがはっきり分かります。

では、薬剤そのものの効果も見られなかったのかというとそうではありません。

忌避効果が得られないことから、薬剤層に突入することでしっかりと効果は発動され死滅していきました。

ピレスロイド系はカンザイシロアリに有効?

この結果を見て、アメリカカンザイシロアリの駆除でピレスロイド系薬剤を使用する際は、場所を選んで使う必要がありそうだという結論に至りました。

というのも、今回の実験のように個体がその場で次々に死んでいくということは、巣内への拡散がほぼ行われないことを意味しています。そのことから、木材の奥に潜んでいるシロアリの駆除(特に一次生殖虫の駆除)には不向きと思われます。

では、速攻効果はあるが忌避性はないという特徴をうまく活用できるシチュエーションがあるのかというと、外部から入ってくる羽アリの侵入防止対策は候補として考えられます。

仮にシロアリの種類によって忌避性を上手く発揮できない場合であっても、侵入しようと入ってきた羽アリが薬剤に気付かず触れてその場で死ぬので、それはそれで効果的かと思われます。

ただ、羽アリ対策で用いるにしてもやはり忌避効果はあるのが理想ですね。侵入された後で効果が出るより、そもそも忌避効果によって侵入できない方がいいと思いますし。

さいごに

今回はネオニコチノイド系とピレスロイド系、それぞれ代表的な薬剤1種で試してみた結果なので、他のピレスロイド系薬剤でも同じ反応を示すのかはまだ分かりません。

今後も引き続き、別の薬剤を使って試験をし、反応の違いを見てみたいと思っています。

また新たな試験結果を楽しみにしていてください。

それでは、またお会いしましょう!

Related

関連記事

-

除草剤によるシロアリへの影響|ベイト工法を行った場所に除草剤処理はできるのか【液状タイプ編】

-

草は枯れるけど…シロアリはどうなる?除草剤の影響を追う

-

大阪ガスケミカルの研究所に潜入して防蟻剤の最先端を見てきました。