「ヒノキ材がアメリカカンザイシロアリに対して本当に防蟻効果を持つのか」マツ材との比較を通じて検証

- アメリカカンザイシロアリ

- 検証

Index

目次

Researcher

- 田中 勇史

-

研究室長 2007年入社

シロアリ業務技術開発課専任課長

大学では昆虫類の研究に携わる。2007年テオリアハウスクリニックに新卒入社。 これまで3000件を超える家屋の床下を調査。皇居内の施設や帝釈天といった重要文化財の蟻害調査も実施。 大学の海外調査にも協力。

interviewシロアリ対策をしている中では、よくこんなことを聞かれることがあります。

「ヒノキってシロアリに強いって聞いたんですけど、それって本当なの?」

このことは昔から言われ続けてきたことで、確かにこれらの樹種にはシロアリを寄せ付けない、いわゆる忌避効果が高いとされています。

中でも、特にヒノキチオールに代表される多くのテルペン類はシロアリが嫌う成分としてとても有名ですね。

ただし、これらの成分が本当にシロアリに対して効果を出しているのかについては疑問とされてきたことも事実なのです。

現に以前実施したヤマトシロアリでの実験ではシロアリに食べられないとされてきた代表樹種であるヒノキ、ヒバは、共にシロアリからの食害を防ぐことはできないことが実証されています。

そこでふと思ったのが、日本各地で猛威を振るっている外来種、アメリカカンザイシロアリの存在です。

この種は、ヤマトシロアリやイエシロアリとは習性が大きく異なり、なんと木材の中だけで生活するというちょっと厄介なシロアリになります。

さらにこれまで被害を受けた物件の傾向を見ていくと、あまり樹種にはこだわりが無さそうなんですよね。中には、ヒノキは逆に好むといった情報まで聞かれるのです。

そこで今回、ヒノキ材のカンザイシロアリによる嗜好性について検証をしてみることにしました。

試験の目的

今回の実験にあたっては、幾つか検証の目的というものを持って行うことにしました。

- シロアリ被害を受けやすいマツ材を基準とし、防蟻性が高いとされる樹種との比較を行う

- ヒノキに代表されるシロアリが嫌う成分であるテルペン類を多く含む材が、カンザイシロアリに通用するのか、それとも普通に食べられてしまうのかを明らかにする

試験方法

実験手順は以下のように設定しました。

試験に使用した飼育下のアメリカカンザイシロアリ

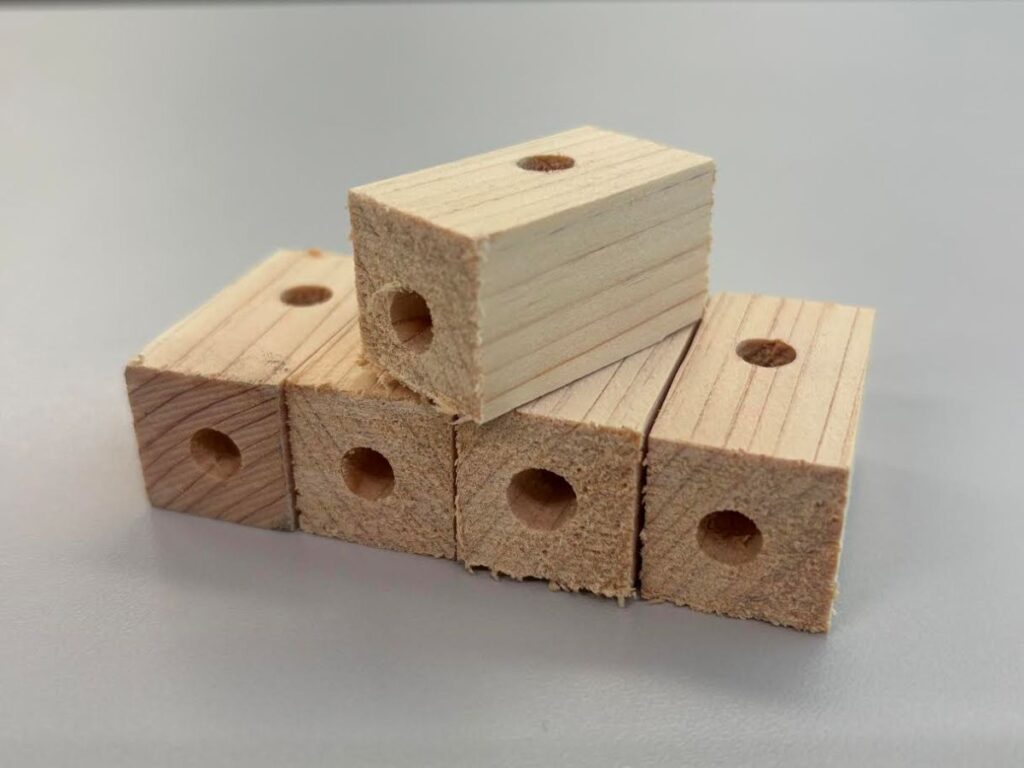

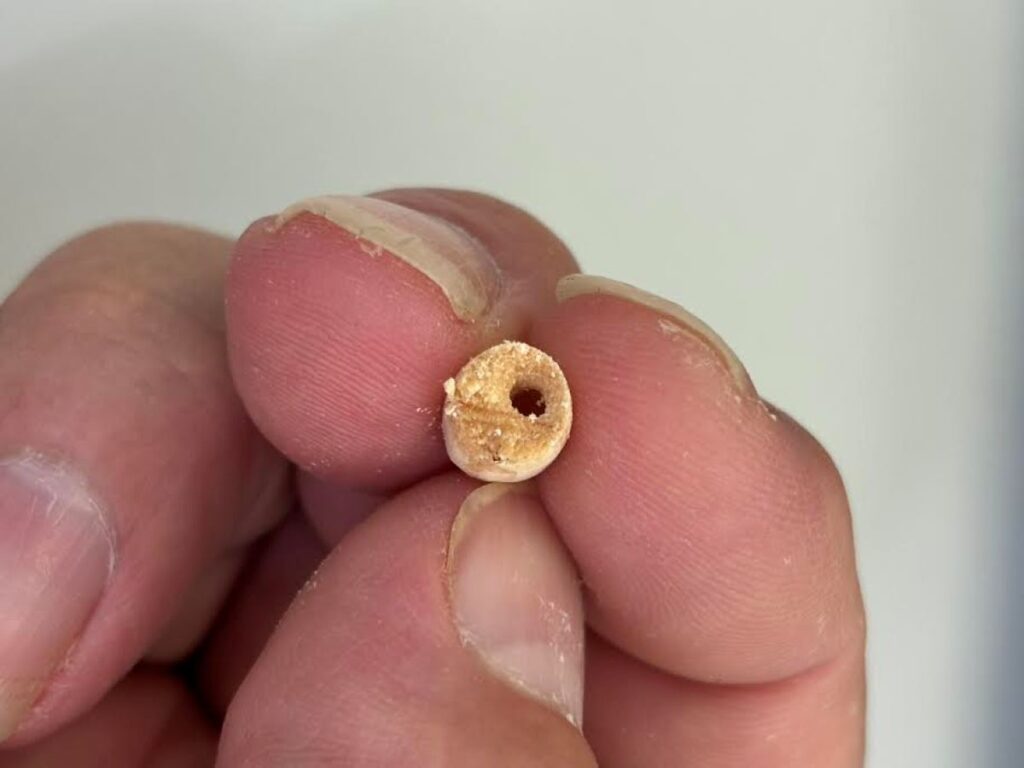

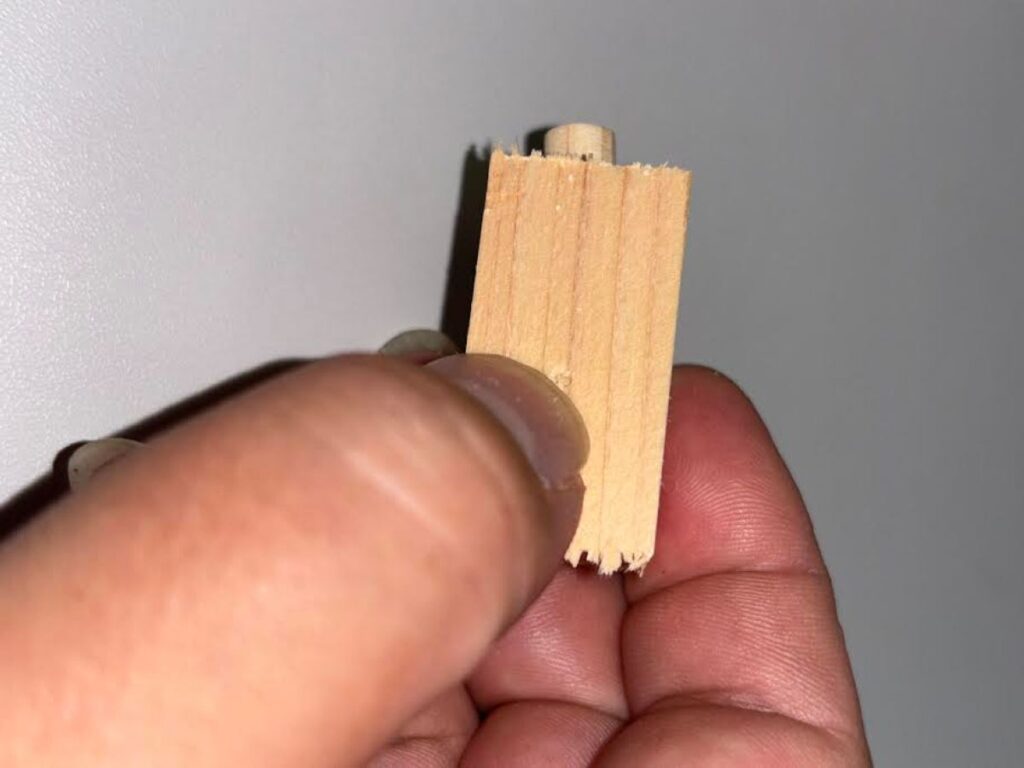

1.各木材の中央にあらかじめシロアリを投入する穴を開けておく

2.その内部にカンザイシロアリを投入

3.投入から期間を設けて、その中での食害行動の変化を記録(期間は一ヶ月)

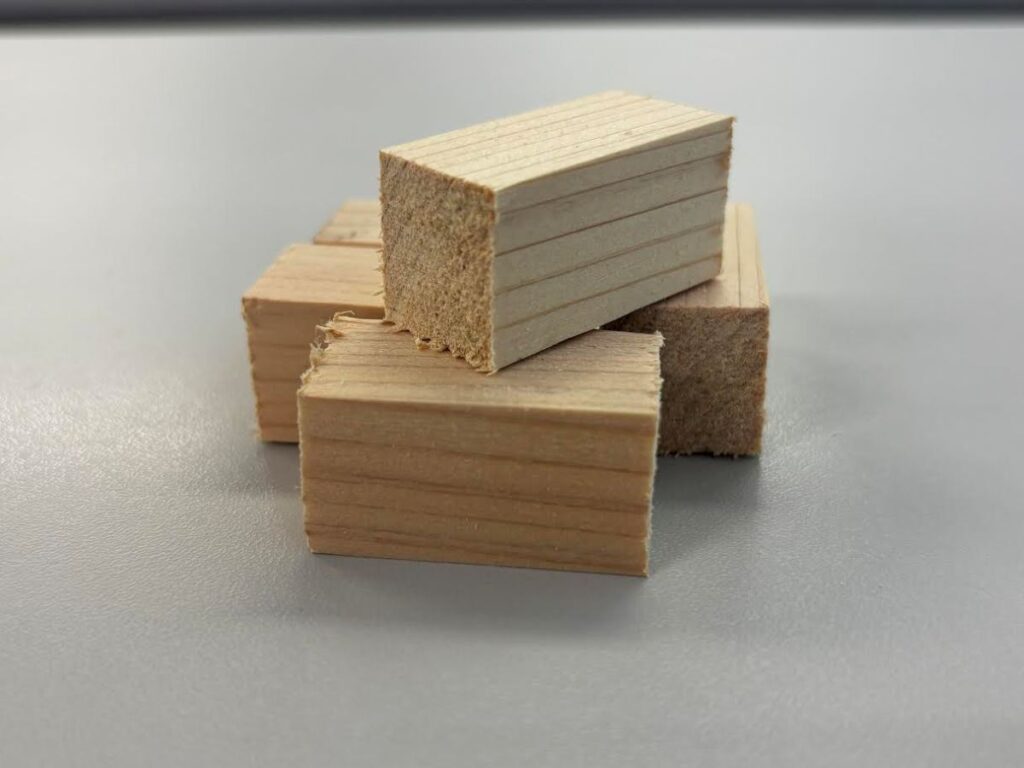

穴あけが完了したヒノキ材

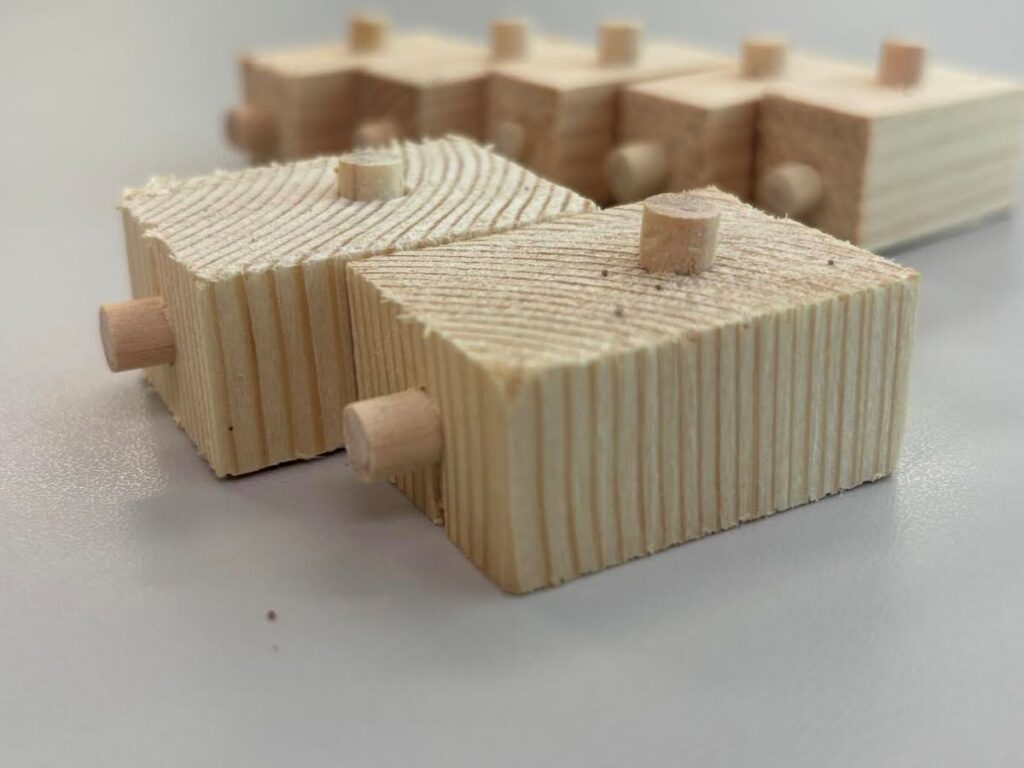

シロアリ投入

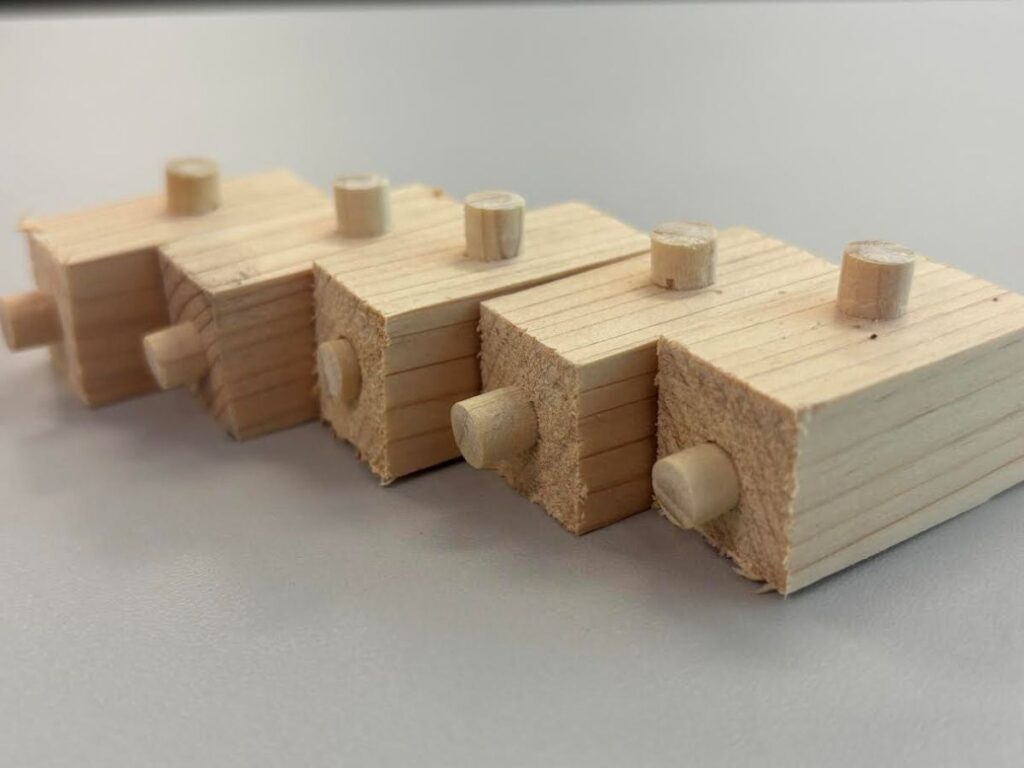

木栓にて蓋をする

ちなみに、わざわざ木材内部に予めシロアリを入れてからスタートさせたのには理由があります。

カンザイシロアリは、ヤマトシロアリなどのように木材を置いておけば齧って内部に侵入してくれるということがほとんどないからなんですね。

飼育下においても潜るきっかけを作ってあげないと、ずっと外にいるだけで最終的に弱ってしまいます。

ただし、これはあくまで飼育管理下においてであって、野外では普通に剥き出しの小口面などから侵入しているのを確認しているので、ちょっと不思議な感じはしますね。

そのため、今回は内部に直接入れて検証するという形をとりました。

結果

マツ材 : やはり食べやすい代表格なのか. . .

比較対象として選んだマツ材

シロアリが投入されたマツ材

これは「最もシロアリに食べられやすい木材」として知られていますね

結果は予想通り。

試験開始からわずか2日目には食害の兆候が確認できました。

穴を奥に向かって掘り進めているのが確認でき、1週間ほどですでに材の内部に住み着いている様子が観察できたのです。

ただ、食害スピードは思ったほど速くない印象でしたね。

一般的にカンザイシロアリはイエシロアリやヤマトシロアリに比べると食害の進行速度が遅いので、最終結果としては1ヶ月の期間だと外部排出孔(糞を外に出す穴)を作るまでには至らず、内部に糞を溜め込んでいる状態でした。

約1ヶ月が経過し、内部には糞が溜まり始めている

とはいえ、流石にマツ材は嫌がる素振りなど一切なく、明らかに食べやすい材であることが確認できましたね。

このまま継続して長期間放置すれば、いずれは内部を食べ尽くしてしまいます。

ヒノキ材 : 検討は見せたものの. . .

メインのヒノキ材

次に問題のヒノキ材の結果を見ていきましょう。

ヒノキ材にはヒノキオールをはじめ、テルペン類が多く含まれていることから「シロアリが嫌う木」として昔から知られています。

実際に投入してみた結果をお伝えすると、マツ材に比べるとしばらくの間は元気にしてはいるものの落ち着きがなく、内部をウロウロ動き回っている様子が観察されました。

見た感じ、何かこの空間にはあまり居たくないそんな雰囲気が出てましたね。

そのため、2週間ほどはヒノキ材を食べるといった様子も全く観察できませんでした。

これはマツ材とは大きく異なる反応でシロアリが嫌がる行動そのもの、しっかりと忌避効果が出ているとも言えますね。

しかもここから出ようとしている明らかな証拠に、穴を塞いでいる木栓を穿孔して外に出てきたことです。

木栓を裏側から穿孔している

貫通した木栓

木栓を貫通していたのは一つだけでしたが、5区画中3区画で同じように穿孔しているのが確認できました。

これはマツ材の試験区では一切見られなかった行動です。

実際のところ最終結果がどうだったのかというと、もうまもなく1ヶ月が経過しようかというところで多少の変化が見られました。

その変化というのが、齧り行動を観察することができたんです。

穴の中に木くずを観察することができる

中に入り込もうとしていたのか、ちょっと表面を齧ってみようと思ったのかは定かではないですが、確かに表面を齧る個体がいました。

少し食害の兆しが出てきた感じがしたので、1ヶ月間という期間でやっていましたが少々延長し、経過を見てみることにしてみたんです。

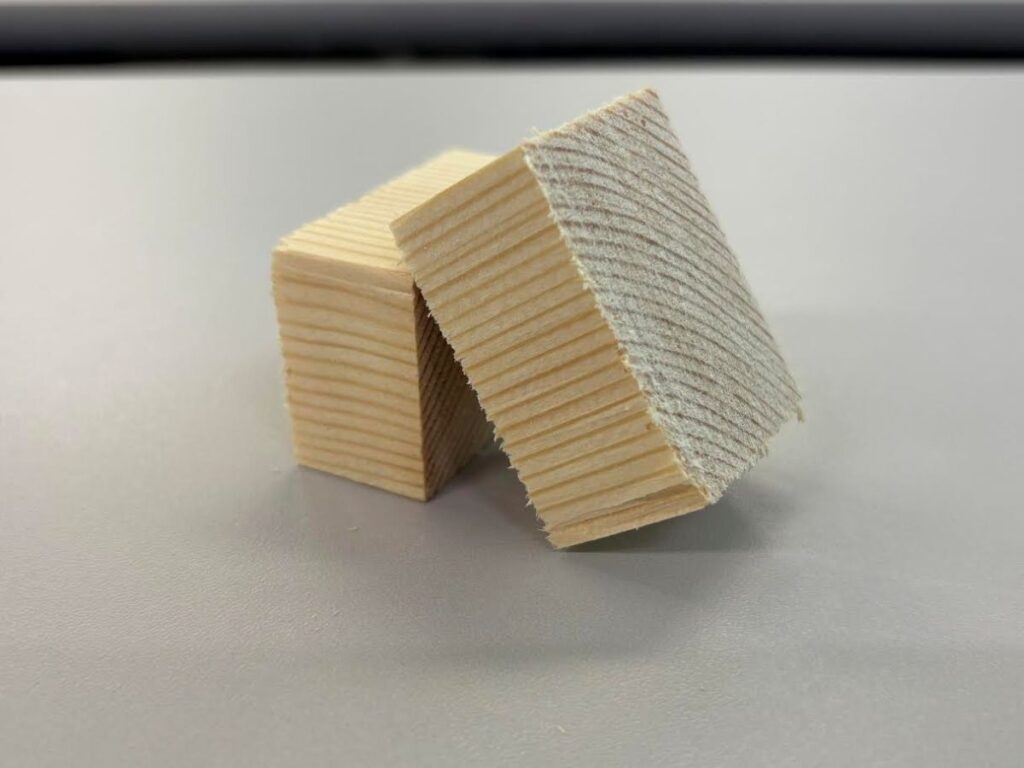

その結果、さらに1ヶ月ほど経過して1区画だけ表面にかろうじて達するかというまでは食害が確認できました。

親指の先でまさに今貫通しようと齧っている:だんだん跡が付いてきている

他の区画では、約2ヶ月間の記録だと食害行動には至りませんでしたね。

ただ私の経験上、総檜造りの物件においても主要構造部材に深刻な被害を出している光景を実際目の当たりにはしているのも事実としてあります。

要するに、嫌がる成分は確かに入っているし嫌う傾向はあるにはあるけど、例えば経年乾燥によって徐々に防御効果が薄れてくるとか、また辺材を使用したことで元々テルペン類の含有量に多い、少ないといった材自体の個体差も実際はあるんだと思いますね。

今回の試験を通してそれをよく理解できました。

こちらに関しては、もう少し継続して経過観察は続けていこうとは考えています。

もしかしたら、もうしばらくすると他の区画にも変化が出てくる可能性も十分に考えられますから。

試験から見えたこと :「防蟻性能=絶対安全」ではない

今回の一連の試験から見えてきたのは次のポイントです。

- マツ材はやはり食べやすく、被害に遭いやすい

- ヒノキ材はカンザイシロアリに好まれているとまでは言えない

- ヒノキ材は木材の個体差や使用する部位によっても食害に遭う率にはばらつきがある(食べられる時は食べられるし、食べられない場合ももちろんある)

要は、「テルペン類が多いから安心」とか「ヒノキチオールがあるから大丈夫」といった過信には気をつけるべきだと感じました。

「すべての材には均等に成分が入っている」、「半永久的に効果が持続するんだ」といった考え方は実は非常に怖いものです。

もちろん、防蟻性能をまったく否定するわけではありません。

実際に今回の試験でもヒノキ材では食害までの時間を遅れるなどの効果は確認できました。

ただ、食害を受けてしまった区画も存在します。

ただこの結果というのも永続的な防御ではなくて、一時的な遅延効果に過ぎない可能性もありうるということです。

まとめ : 材の性能に過信は禁物

今回の試験では、「ヒノキ材がアメリカカンザイシロアリに対して本当に防蟻効果を持つのか」をマツ材との比較を通じて検証しました。

試験の中で実感したのは、木材の防蟻性能というものが必ずしも絶対とは言えないという現実です。

確かに、ヒノキのような樹種に含まれるテルペン類、ヒノキオールなどの成分は、一般にシロアリが忌避する要素として知られていて、ある程度の効果は見られます。

実際、試験でもカンザイシロアリがしばらくの間ヒノキ材を避けるような行動を見せたり、明らかに他の材とは違った反応も確認できました。

- 木材内部で落ち着きがない

- 木材外に出ようと木栓を齧る(貫通して出てきた個体もいた)

- 約2ヶ月間に渡り、1区画を除いて食害行動は観察されなかった

ただ同時に、「食べられない」とされてきたヒノキであっても、条件次第では実際に食害を受ける可能性があることも明らかになりましたね。

忌避・防蟻効果がないとまでは言えないにしても、効果にはある程度の持続期間だったり、限界値がある可能性というのは見えていました。

さらに重要なのは、木材そのものにも個体差があるという点です。

例えば同じヒノキ材でも、心材か辺材か、含有成分がどの程度残っているか、乾燥・経年によって揮発してしまっていないかなど、さまざまな要素が防蟻性能に影響を及ぼします。

現場で実際に総檜造りの家屋に深刻な被害が出ていたケースもありますし、「この材なら大丈夫」といった思い込みはかえってリスクを高める可能性もあると感じます。

つまり、防蟻性のある材を使うことに意味はないということではありませんが、それだけで安心してしまうのは注意しましょうということです。

カンザイシロアリの対策を考えるうえで一番大事なのは、「どんな木材でも絶対に安全とは言い切れないんだ」ということを頭に入れて、木材選びだけに頼るんじゃなくて、いろんな面から対策を考えていくことだと思います。

施工の工夫もそうですし、定期的にシロアリが入り込んでいないかをチェックしていくことも大切です。

そして、環境管理など含め総合的な対策を考えていく必要があるということなんですね。

それでは、今回は以上になります。

今後は、他の樹種との比較や経年変化による防蟻成分の影響も含めた長期的な視点からの試験も進めていきたいと考えていますので、次回もお楽しみに。

Related

関連記事

view all