「総ヒノキの家はシロアリに食べられない」って本当?:検証結果を公開!

- 検証

Index

目次

Researcher

- 田中 勇史

-

研究室長 2007年入社

シロアリ業務技術開発課専任課長

大学では昆虫類の研究に携わる。2007年テオリアハウスクリニックに新卒入社。 これまで3000件を超える家屋の床下を調査。皇居内の施設や帝釈天といった重要文化財の蟻害調査も実施。 大学の海外調査にも協力。

interviewはじめに

「総ヒノキの家を建てればシロアリに食べられる心配はない」。

皆さんはそんな言い伝えを聞いたことがありますか?

知っての通り、シロアリは「木材を食べてしまう虫」ですが、実はシロアリにも好き嫌いはあって昔からヒノキは好まない、食べないと言われます。. . . . . . これって本当なのでしょうか?

今回は、弊社が実際に行った樹種別の防蟻性能試験の結果をお見せしたいと思います。

ヒノキをシロアリが嫌う理由:ヒノキの何が苦手?

試験を見ていく前に、どうして木の種類によってシロアリの好みが分かれるのかをまず考えて見ましょう。

味なのかそれとも木の柔らかさ?食べやすいなどで決まるものなのでしょうか。

答えは木が持っている特有の”香り”です。

ヒノキはまさに分かりやすい例で、誰しも嗅いだ瞬間に「ヒノキだ!」と分かる香りを持ってますね。

樹木にとっては、この香りこそがシロアリなどの木材加害害虫から身を守るための防御手段なのです。

生きている状態では常に強力な防御システムである香り成分の生成が行われていて途切れることはありません。

ですから、シロアリは生きている木には寄り付かないんですね。

一方で木材などに加工されてしまった木は、いわゆる命が失われた状態になっているので、その防御システムがストップしてしまい、食害を受けることになります。

ですが、もちろんその香り成分にも様々なものが存在していて木材となったあともある程度の効果を持続し続けられるものも実は存在します。

それは、一般にはシロアリに好まれない木材として紹介されており、ヒノキはその代表格です。

ヒノキ、ヒバ、スギの持つ香りパワーの秘密

シロアリが嫌う木材の持つ特有の香り成分、その代表格となるものがテルペン類と呼ばれるものになります。

防蟻効果に関しては、このテルペン類の含有量の多さで決まるとされ、多く含む樹種ほどシロアリの食害を防ぐと言われてきましたし、古くから建築材料としても広く用いられてきました。

ヒノキやヒバといった樹種は特に多くのテルペン類が含まれていると言われています。

国産ヒノキにはヒノキチオールやα-カジノール、ピネン、ヒバにもヒノキチオールというテルペン類が含まれています。

スギに含まれるδ-カジネンもテルペン類の一つです。

このように樹木が持っているテルペン類には様々な抑制効果があって、その中の一つに防蟻効果もあるわけです。

樹種別防蟻性能試験から見えてきたヒノキ神話の崩壊

いよいよ、弊社が実際行った樹種別の防蟻性能試験の結果をお見せしたいと思います。

まず、弊社で行った性能試験では樹種として3種を用意しました。

- マツ材

- ヒノキ材

- ヒバ材

内容は一ヶ月間での防蟻効果がどれだけあるかとテルペン類を多く含む樹種であっても被害を受けるのかを検証したものです。

一般的に試験で用いられるシロアリはイエシロアリが多いのですが、今回使用したシロアリはより身近に生息しているヤマトシロアリでの検証結果になります。

また、マツ材を用いたのは最も被害に遭いやすい樹種代表として選出し、一般的に防蟻性能の高いとされる樹種との比較に用いました。

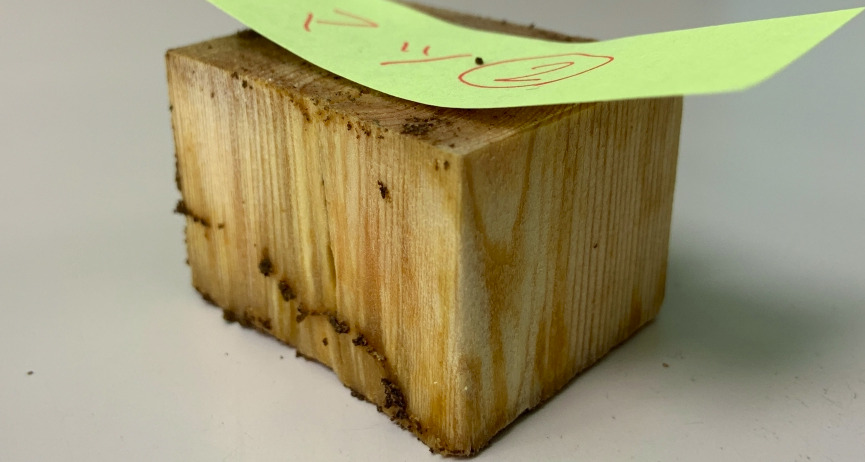

まずは比較用として選出したマツ材から見ていきますが、結論を申し上げますと最も被害に遭う樹種代表ですので、もちろん今回試験を行った3種の中では一番大きな被害を見せてくれました。

マツ材にはシロアリが嫌がる成分などは含まれていないため、何のためらいもなく幾つもの蟻道を構築し、蟻土と呼ばれる土で表面を覆う行動まで見せてくれていますね。

被害はこの覆われた箇所から始まり、一ヶ月間と短い期間ではあったものの面状に被害が進行していったことが分かります。

面白いことに、通常でしたらヤマトシロアリは地面との接地面から食害を始める(水分量が最も多くなるため)のですが、今回は木材の上に給水スポンジを置いていたため湿度の逆転が起こり、シロアリは登ることを優先したみたいです。

このことからもシロアリは、食べるよりもまず先に水分を目指すことが分かります。

ただ、マツ材は建築材料としても加工がしやすいことから、被害には遭いやすいのですがその分梁材など高い位置での利用が盛んです。

水を運ぶ力が弱いヤマトシロアリでは確かに被害を受けにくいかもしれませんが、運搬能力に長けたイエシロアリでは関係なく被害を受ける可能性があることは頭に入れておくといいでしょう

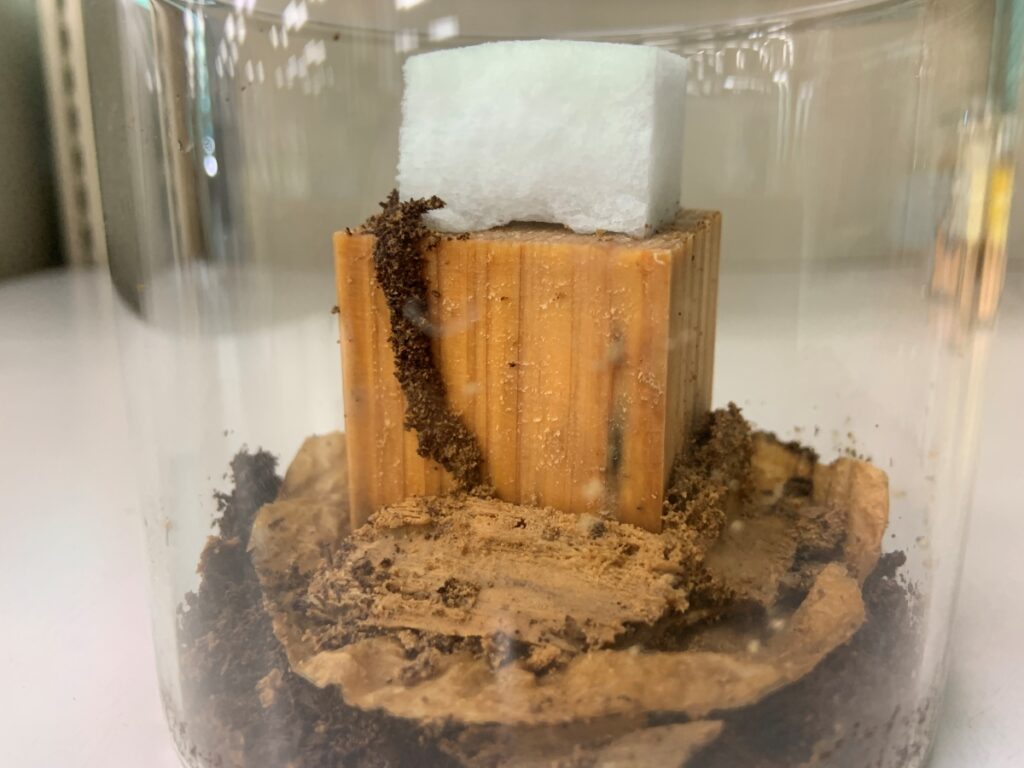

次にヒノキ材を見てみましょう。

ヒノキにはヒノキオールなど様々なテルペン類が多く含まれており、高い防蟻効果を発揮すると言われていますが今回の食害試験においても分かる通り、実際ヒノキをシロアリは嫌うことはありませんでした。

確認してみると堂々と蟻道を構築し、木材の上を平気で歩き回る行動が頻繁に見られていて、忌避効果(嫌がる効果)すら与えていないことが結果から見えていますね。

更に、たった一ヶ月という短い期間でありながらも普通に食害が始まってしまっています。

松材に比べれば非常にゆっくりではありますが、しっかりと年輪に沿って喰い込んでいることが分かります。

このまましっかりと時間を設けて食害をさせた場合、年輪を残して食べ尽くされてしまうでしょう。

このことからしてもシロアリにとってヒノキというものは、多少食べづらいとは感じても単なる食べ物という認識でいることは明らかです。

最後はヒバ材になりますが、ヒバ材はさすがに防蟻性能がかなり高いとされる樹種ということもありよく健闘してくれましたが、結果から言うとこれも食害を受けました。

確かに他の樹種に比べると蟻道の構築が見られなかったり、一ヶ月間の中で最後の最後に食害が開始されたという反応の遅さから見てもとても優秀な樹種であるとは言えますが、それでもたった一ヶ月しか持たせることはできませんでしたね。

見てすぐに分かる反応として、こちらも忌避効果はあるとされているのですが全くそれが感じられないということです。

ヒバ材には最も多くのヒノキチオールが含まれているのですが、食べるまでには時間はかかるものの普通に登ったり、蟻道を作ったりしてました。

このことからヒノキチオールのシロアリに対する忌避効果は、それほど高いものではないということが分かります。

嫌がっているのは明らかですが「寄り付きたくない」まではいかないという結果にはちょっと驚きました。

「シロアリは寄り付かない」と言われてきたテルペン類を含む樹種の神話はここでも崩れたことになります。

シロアリの行動を見てると食べようか木材表面を探るように歩き回って悩んでいる感じが見て取れたので、それが食害が起こるまでにかなり時間がかかった理由ですね。

この試験から分かるのは、シロアリが好む木材・好まない木材は確かにある、ただし残念ながら、好まない木材であっても「食べられない」木材ではないということです。

人間だって他に食べるものがなければ嫌いなものでも食べますね。

シロアリも、そこに餌となるものがヒノキなど嫌いなものしかなければ、普通に食べてしまうのです. . . . . 。

「高い防蟻効果」に隠された罠

樹種別の「防蟻効果」についてはもう一つ、注意すべきポイントがあります。

防蟻効果のあるテルペン類が木材のどこに多く含まれているか、それが問題です。

基本的にこれらテルペン類が多量に蓄積されている場所というのは、木材で言うところの心材と呼ばれる箇所です。

建築において、心材だけを使って建てたのならまだいいのですが、一般的には心材はその防腐・防蟻効果の高さから構造部材に用いられ、見た目を重視するような仕上材には今でも多くの辺材が使われています。

どんなに防蟻効果の高い樹種を使っていようと、テルペン類の含有量が少ない辺材部分が用いられている以上シロアリ被害は出ます。

実際、私も調査をしている中でヒノキ住宅の被害に出会ったこともありますが、その時も辺材部分は完全に食べられ、被害範囲は狭いものの心材部にまで食い入っている場面も見てきました。

単純にヒノキを使っているから安心というわけではないのです。

実は地球環境を守っているシロアリ. . .駆除より「予防」を!

いかがだったでしょうか。

今回は、シロアリと木材について様々な観点からシロアリとの関係や木材としての危険性などに触れてきました。

これまでお話してきたデータを見ても分かる通り、木材の持つ能力だけではシロアリの脅威から木材を守ることには限界があることはなんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。

ということは、私たちはどのように考え、行動すればいいと思いますか?

その一つに「予防」という考え方があります。

食べられない木材が存在しないのであれば、単純に建物に入れないようにしてしまえばいいわけです。

シロアリは最初にもお話しましたが、地球上での物質循環を担う最重要昆虫の一つであり、彼らがいなければ地球の環境は保つことができません。

私たちは何かと人間の立場からシロアリは害虫であり、「全てを駆除しなければ」と考えてしまうもの。

ですが、冷静に考えれば被害が出なければそれで良いのです。

シロアリは実は、地球上での物質循環を担う最重要昆虫の一つであり、彼らがいなければ地球の環境は保つことができません。

地球上で生きている動植物というのは必ずどこかで寿命が尽き、命が失われるものです。

動物の死骸などは最初、屍肉を漁る動物や昆虫に食べられ、最終的にはバクテリアなどの力を借りて土へと還元されます。

植物も、葉などは植物食の動物が食べてくれるのですが、幹や枝を分解できる生き物は地球上にそんな多くはいません。

その代表とも言える生き物こそがシロアリです。

他の生き物ではできないセルロースなどの分解を行い、地球上で命の尽きた樹木、つまりは倒木などを土へと還してくれているのです。

彼らのこういった行動がなければ、新たな樹木の芽吹きも行われずやがては自然が失われることに繋がります。

私たちは今後シロアリと上手く共存できる方法を考えていかなければいけません。

そのためには床下のチェックを行い、被害の出ていないうちに予め予防対策を施しておこうという意識を持つこと、これが非常に大切なことなのです。

Related

関連記事

view all

最近では園芸で苔を育てる方が増えてきていて、苔を育てるには多くの湿度を必要とします。

湿度が高ければ当然カビが発生したり、いろんな菌が蔓延したりします。

そこで良く使われるのがテルペン類のヒノキチオール。スプレーしておくと高い防腐・防カビ効果が得られることから苔栽培に一役買っていたりしますね。